Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer über Medienkonzerne im Zeitalter des digitalen Wandels, die Verschmelzung von Print und Online, Football Leaks und Cristiano Ronaldo, Mainstream Media und Erlebnisse mit dem ehemaligen US-Präsidenten Obama.

club!: Herr Brinkbäumer, was haben Sie an einem Arbeitstag schon gelesen, wenn Sie morgens ins Büro kommen?

Klaus Brinkbäumer: Beim Kaffee am Morgen lese ich zuerst die New York Times und das Hamburger Abendblatt, danach die Magazine: montags den New Yorker, donnerstags Zeit und Stern, freitags den Economist. Immer schon am Abend vorher die Süddeutsche und Frankfurter Allgemeine. Dann gucke ich kurz über die sozialen Medien, wo ich über diverse Ordner deutschen und internationalen Quellen folge, und wenn ich noch Zeit habe, lese ich Guardian und Washington Post. Alles auf dem iPad.

Vor uns liegt der gedruckte Spiegel. Lesen Sie auch noch auf Papier?

Ja, klar. Während der Woche suche ich Nachrichten und Themen und will verstehen, wo andere ihre Schwerpunkte setzen. Das ist professionelles Lesen und geht digital am schnellsten. Am Wochenende lese ich in Ruhe. Dann geht es ums Vergnügen, dazu gehört für mich Papier.

Zeitungen verlieren Auflage und Anzeigen, Verlage bauen Stellen in Redaktionen ab, Journalisten müssen sich als Lügenpresse beschimpfen lassen. Aber Sie haben kürzlich gesagt, es gäbe keine bessere Zeit für Journalismus als jetzt. Warum?

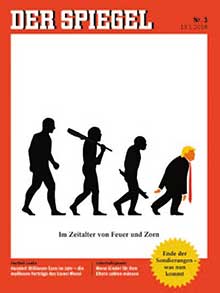

Weil die Wirklichkeit so kompliziert ist, dass sie erklärt werden muss, und weil Demokratie ernsthaft gefährdet ist. Die politische Situation ist so hitzig und zugleich so fragil, dass Journalisten die enorm wichtige Aufgabe haben, aufklärend, hinterfragend, nicht hysterisch zu wirken. Was beispielsweise in den USA gerade passiert, ist auf eine Weise gefährlich, die in Europa noch gar nicht angekommen ist. Und da haben die Medien eine zentrale Rolle. Wir Journalisten müssen herausfinden: Was ist wahr? Was ist nicht wahr?

Viele Leser scheinen den Glauben an die Medien verloren zu haben. Wie schafft man es, in der aktuellen politischen Situation wieder als glaubwürdig wahrgenommen zu werden?

Indem es uns gelingt, herausragende Nachrichten zu beschaffen wie im vergangenen Jahr die Football Leaks, die zur Anklage gegen den Fußballprofi Cristiano Ronaldo führten, oder die Hintergründe zum deutschen Autokartell, dem mutmaßlich illegalen Zusammenspiel der Autokonzerne in der Dieselaffäre. So etwas wollen die Leute wissen, daran gibt es ein echtes Interesse. Das ist der eine Weg. Der andere führt über herausragenden Magazinjournalismus, bei dem die Leute sagen: Diesen Text musst du lesen. Genau das ist unser Ziel: Jede Woche Geschichten zu haben, über die geredet wird, weil sie relevant und aufregend sind. Und wenn wir wirklich gut sind, verbinden wir beide Dinge: herausragende Nachrichten und große Erzählung. Dann sind wir in Hochform.

Unter der Überschrift „Die Wut der klugen Köpfe“ hat der Spiegel unlängst über die Entfremdung der Medien von ihren Lesern berichtet. Sind Sie in Sorge?

In der Diskussion über die deutschen Medien ist eines zentral, das ist die Unabhängigkeit der einzelnen Häuser. Ich sage das immer wieder: Wir sind völlig unabhängig von Anzeigenkunden, Parteien, dem Kanzleramt und schauen auf die Dinge so kritisch, wie es erforderlich ist. Ich habe noch nie einen Anruf aus dem Kanzleramt mit irgendeiner Forderung bekommen. Manche Leser unterstellen uns das ja: Die Kanzlerin sagt euch doch, was ihr schreiben sollt. Wenn es so wäre, würde ich den Hörer auflegen. Die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine, der Spiegel – wir arbeiten alle unabhängig. Es gibt keine Mainstream Media in Deutschland.

Ein Vorwurf lautet: Die deutschen Qualitätsmedien schreiben an der Wirklichkeit vorbei. Wieviel Wahrheit steckt darin?

Lesen Sie bitte einmal Spiegel-Hefte von vor zwanzig Jahren und vergleichen Sie diese mit den Heften von heute. Der Spiegel vor zwanzig Jahren war holzschnittartiger und platter, auch im Festlegen von Gut und Böse. So war die Welt schon damals nicht. Der Spiegel von heute ist präziser, die Texte sind besser, vielseitiger und origineller erzählt. Dennoch passieren manchmal Fehler, aber anders als in früheren Zeiten gestehen wir diese Fehler ein, erklären, wie sie passieren konnten. So bleibt man glaubwürdig.

Ist Journalismus besser oder schlechter geworden?

Viel besser. Junge Journalisten sind handwerklich weiter, als ich das vor dreißig Jahren war, die Journalistenschulen sind besser, viel mehr Redaktionen arbeiten investigativ. Dagegen steht, dass viele Verlage sparsamer sind, regionale Zeitungen haben Stellen abgebaut und das stärkt den Journalismus nicht. Größere Medien stellen Korrespondentennetzwerke ein, das stärkt ihn auch nicht. Trotzdem würde ich bei der Aussage bleiben, er ist viel besser geworden.

Medienunternehmen werden in Zeiten der Digitalisierung auch zu Technologiekonzernen. Ist das Fluch oder Segen?

Beides. Ich war immer ein Papiertyp. Ich schreibe in Notizbücher, drucke Texte aus und lese Bücher gedruckt. Aber ich habe eben auch längst verstanden, welche Möglichkeiten es durch das Zusammenspiel von Wort, Bild und Audio gibt, welche Wucht Journalismus damit entfalten kann. Der Spiegel ist durch das Digitale so viel reichhaltiger geworden. Investigativer Journalismus ist auf eine ganz andere Weise möglich als früher.

Der Spiegel ist vergangenes Jahr 70 geworden. Wird er in der Form, wie wir ihn hier auf dem Tisch vor uns liegen haben, auch 100?

Ja klar. Das Titelbild wird vielleicht anders sein, es wird auch andere Schrifttypen geben, aber wenn Ihre Frage ist, ob es den Spiegel als gedrucktes Produkt auch in dreißig Jahren noch gibt, gehe ich schwer davon aus. Die gedruckte Auflage wird niedriger sein als heute, das steht wohl außer Frage. Ich hoffe, dass die digitale Auflage dann entsprechend gewachsen sein wird und die Abonnenten entsprechende Zahlungsbereitschaft für Inhalte haben.

Die Verschmelzung von Print und Online ist nirgendwo einfach, beim Spiegel wohl erst recht nicht. Die Kollegen der Printausgabe benötigen manchmal zu Recht Monate für eine Geschichte, der Online-Redakteur kann eine Stunde später schon zu spät sein. Wie kriegen Sie die Verzahnung dennoch hin?

Indem wir viel positiver rangehen. Wenn man sich anguckt, was die New York Times macht, die sehr schnell Print und Online verzahnt, ein vitales Bezahlangebot erarbeitet und immer wieder erneuert hat und inzwischen bei drei Millionen Bezahlabonnenten ist, dann sehe ich da ein Vorbild. Ich sage nicht, dass der Spiegel irgendwann drei Millionen Digitalabos haben könne, denn die New York Times ist eine Weltmarke und wird auf Englisch publiziert. Aber warum sollen wir nicht die deutsche New York Times sein? Das liegt in unseren Möglichkeiten, man muss es nur schlau machen.

Schlau heißt genau was?

Stärken zu erhalten. Die Leute, die viele Wochen für eine exzellente Geschichte brauchen, genau das auch künftig machen zu lassen. Die Leute, die Spezialisten für Datenjournalismus, schnelle Berichterstattung oder Social Media sind, genau das machen zu lassen. Und trotzdem eine Redaktion zu formen, die wirklich zusammenspielt.

Und das geht?

Das geht. Die Kollegen der New York Times oder der Washington Post lachen sich halbtot, wenn sie hören, dass wir in Deutschland immer noch Print und Online in getrennten Redaktionen machen. Beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos fragte mich ein amerikanischer Chefredakteurs-Kollege: ,Are you still doing Print and Online?’, und kicherte schon, während er die Frage stellte.

Dennoch fällt diese Verschmelzung vielen schwer. Hat Amerika eine andere Kultur für sowas?

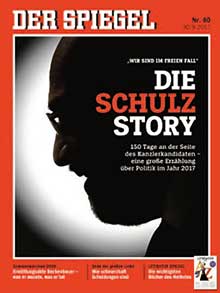

Ich glaube ja. Aber auch Spiegel und Spiegel Online wissen mittlerweile, dass gemeinsames Handeln für alle Beteiligten klug ist. Wir sind ja längst so weit, dass wir wichtige Projekte, wie im vergangenen Jahr die Story über den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz, auch digital inszenieren. Vor fünf Jahren hätte das Stück im Magazin gestanden und nur da. Jetzt konnte man die Geschichte online kaufen, wir haben sie über Social Media und Bewegtbild inszeniert. Das alles ist hier mittlerweile gelernt. Das Selbstverständnis ist heute ein ganz anderes. Hier sagt keiner mehr „Wir vom Heft und die von Online“ oder umgekehrt. Vor fünf Jahren war das so.

Die neue Form des Web-Journalismus führt aber auch immer wieder zu eher unreflektierten Ergebnissen?

Das Tempo im Journalismus hat angezogen. Ich mag das übrigens ganz gern. Ja, Digitaljournalismus führt hin und wieder zu Fehlern und zu Oberflächlichkeit. Auch die Hauptstadt Berlin ist hektischer und unseriöser geworden. Manche Dinge werden hinausgepustet, ehe sie wirklich verifiziert werden können. Politiker sind gehetzt, fühlen den Druck, sich jeden Tag äußern zu müssen, auch wenn sie noch nicht wirklich eine Haltung entwickelt haben und Hintergründe noch gar nicht kennen. Das ist Teil der Wirklichkeit. Und das kann man als Schattenseite sehen, aber man kann auch sagen: Wie aufregend ist das denn, welche Chancen bietet seriöser Online-Journalismus! Ich neige zu Letzterem.

Wie wird die Spiegel-Redaktion in zehn Jahren aussehen?

Eine Redaktion, ein Haus, das Spezialisten für die unterschiedlichsten Themen und Arbeitsweisen hat. Im Alltag machen wir das schon, strukturell noch nicht.

Ist der Eindruck richtig, dass sich Journalismus grundsätzlich weg vom Einzelkämpfertum hin zur manchmal sogar grenzüberschreitenden Teamarbeit entwickelt?

Ja, das tut er. Denn Redaktionen brauchen heute andere Spezialisten, Leute beispielsweise, die überhaupt verstehen, wie man mit Millionen von Dokumenten umgeht. Die Paradise Papers der Süddeutschen Zeitung waren Dokumente aus mehren Kanzleien und nicht sortiert. Wie sortierst du die überhaupt? Wie verstehst du, was sich darin verbirgt? Wie findest du die Geschichte? Da braucht es dann nicht mehr den klassischen Reportertypen, der einsam seine Geschichte sucht, sondern ein Team aus Fachleuten.

War das für Ihre Redaktion eine Umstellung?

Ja. Für den Spiegel war diese Art Teamspiel nicht so gelernt, weil wir Quellen immer sehr geschützt und Informationen nicht ausgetauscht haben. Das war sogar innerhalb des Hauses so; wenn jemand im Wirtschaftsressort etwas für sich exklusiv hatte, hieß das nicht, dass er es seinen Kollegen im Hauptstadtbüro erzählt hätte. Aber eine Geschichte wird besser, wenn man es tut, weil vielleicht in Berlin jemand ist, der noch etwas beisteuern kann. Diese Mentalität hat sich komplett verändert.

Mittlerweile teilen nicht nur Sie Ihre Informationen sogar mit Partnern aus der ganzen Welt. Bei Football Leaks sollen 50 Personen mitgearbeitet haben.

Ja, das wäre früher undenkbar gewesen. Dass wir Recherchematerial wie die Grundlagen zu Football Leaks mit Partnern geteilt hätten, hätte es nie gegeben, bevor wir dieses Recherchenetzwerk EIC gegründet haben. Das hätte es vor zehn Jahren schon deshalb nicht gegeben, weil man solch riesige Datensätze gar nicht hätte bearbeiten können, auch nicht sicher hätte austauschen können, und jetzt machen wir es. Die Süddeutsche macht es mit Panama Papers genauso, sie macht es gut und auch das macht den Journalismus übrigens besser.

Nun haben die US-Medien im vergangenen Jahr nicht gerade versagt, aber die Lage falsch eingeschätzt, indem sie davon ausgingen, dass Trump keine Chance hat, und es kam anders. Sind Journalisten zu sehr in dem Dampfkessel der Politik?

Ich glaube schon, dass die amerikanischen Medien vor der Wahl versagt haben, und das gilt leider auch für die von mir bewunderten New York Times und Washington Post. Die amerikanischen Medien haben bei der Inszenierung Trumps zu lange mitgespielt. Der Mann war aufregend, er war ein Entertainer, der für Quoten und Auflage gesorgt hat. Und dann wurde er größer und größer.

Die Medien staunten über ihn wie über ein seltenes Tier im Zoo. Das immer gefährlicher wurde und am Ende nicht zu bändigen war.

Die Menschen, auch die Presse, standen fasziniert da und fragten sich: Gibt es das wirklich? Sagt der wirklich diese Sachen? Trump hat einmal behauptet, er könne in der Mitte der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und ihm würde nichts passieren. Das also sagte der Kandidat der Republikaner. Und alle haben erstaunt über ihn berichtet, bis er so groß war, dass er sich tatsächlich alles leisten konnte. Erst dann haben die investigativen Recherchen begonnen: über seine Russlandverbindungen, über die Verstrickungen seines Konzerns, über seine Steuervermeidung. Da war es zu spät.

Ein Fehler der Medien.

Ja. Als Trump endlich hinterfragt wurde, konnte er seine Leute um sich sammeln, dieses Abwehrbollwerk aufbauen und die Medien ungestraft als ,enemy of the people’ bezeichnen. Ein fataler Fehler war auch, dass die E-Mail-Affäre von Hillary Clinton immer wieder aufs Neue überdimensional erzählt wurde. Natürlich darf eine Außenministerin nicht geheime Mails auf ihren privaten Server hinüberziehen, aber mehr war es eben auch nicht. Trump wurde verharmlost, Clinton wurde dämonisiert. Das Ergebnis haben wir jetzt.

Was hat Amerika gelernt aus dem Fall Trump?

Sicherlich, wie schnell Dinge passieren können, die wir noch vor zwei Jahren für Tabus gehalten hätten. Dass man nicht Gesellschaften als stabil und für alle Zeiten unzerstörbar einschätzen sollte – weil sie nämlich ins Rutschen kommen können. Und dass ein Präsident in aggressiven Zeiten mit Lügen durchkommt. In seinem ersten Amtsjahr sind 2000 Lügen Donald Trumps dokumentiert worden. Ich hätte es noch vor fünf Jahren für undenkbar gehalten, dass ein US-Präsident damit im Amt bleiben könne.

Sie haben vor einiger Zeit zusammen mit der ZDF-Kollegin Sonia Mikich den damaligen USPräsidenten Barack Obama interviewt. Wie war das?

Es ist natürlich ein Ereignis, das wahnsinnige Freude macht, weil man viel lernt. Obama hatte etwas Raumgreifendes, er ist unfassbar souverän, strahlt Sicherheit und Humor aus. Alles in allem war es eine beeindruckende Erfahrung. Hinterher habe ich gedacht, ich war zu brav, ich hätte Obama mehr unterbrechen müssen, wie ich andere Interviewpartner ja auch unterbreche, wenn sie anfangen zu labern. Labern ist ein gemeines Wort (lacht), sagen wir: Er hat sich elaboriert geäußert und manche Dinge endlos lang erklärt.

Ist nicht bei einem solchen Treffen alles vorher abgesprochen?

Nein, aber es kam ein Stressmoment dazu. Wir hatten Ohrhörer und die White-House-Leute funkten dauernd dazwischen. Sie wollten schon nach 15 Minuten, dass wir das Gespräch beenden. Sie riefen ,Cut it now, you gotta get out now’, und wir hatten erst drei Fragen gestellt. Am Ende wurden sie richtig laut in meinem Ohr und da habe ich noch die eine Frage nach Snowden gestellt: ,Begnadigen Sie Edward Snowden?’. Es war das einzige Mal, dass Obama aus der Balance geriet, weil er die Frage nicht beantworten konnte. Eine sehr spezielle Situation: die White- House-Leute im Ohr und Obama in Not. Es war mein kleiner Triumph.